被稱為小京都的金澤,很適合「慢活」。

在創作の森,

體會一無人跡的悠閒時光,

來到這裡,不用滿心幻想,

也能體會慢慢來的美好。

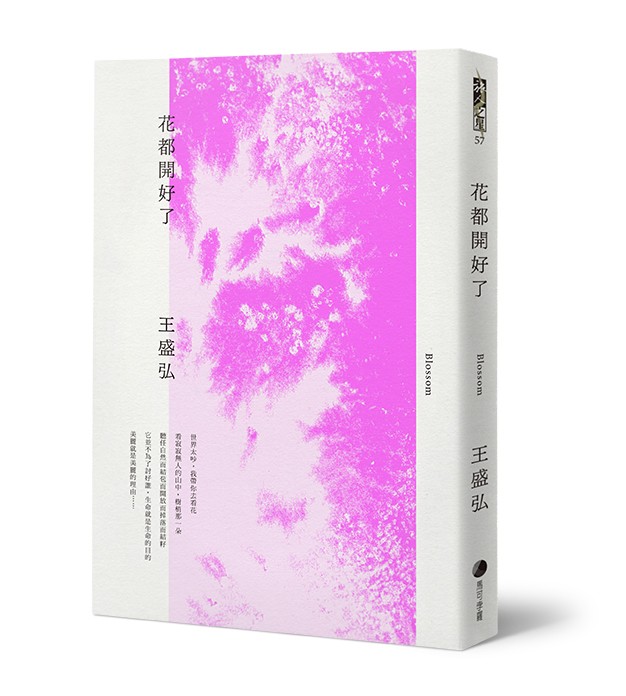

人生一場大旅,王盛弘在《花都開好了》中,

帶你在旅行中旅行。

文、圖/王盛弘

巴士自金澤西口開出,往西南方向走,折返點是湯涌溫泉。

駛離市區後緩緩爬坡,山與山摩肩擦踵,綠和綠相濡以沫。陽光為視線鍍上一層琉璃的晶瑩,天氣大好,好得讓我坐不住,終於三刻鐘後在「創作の森前」輕摁車鈴,司機稍感詫異,我拿地圖同他確認,他才將車駛離幹道,蜿蜒山路曲曲折折,放我一個人在一座四圍是幽深林木的山坡地前。

創作の森。(圖:王盛弘攝)

創作の森前是怎樣的地方?旅遊書上說它是「有染色、紡織、版畫等工房和展覽美術館的綜合文化設施」,想像是個人文薈萃的所在,但那個午前時光一無人跡,草坡上紅色磨菇開著祕密集會似地這裡一群那裡一群,我附耳地面,想聽聽孢子囊炸開的輕響。

站上高處眺望,湯涌溫泉區就在視線可及的遠方,我決定散步前去:就是為了這樣的散步,我才離開忙得團團轉的城市,來到這個北國大地;就是為了這樣的散步,我才離開北國大地第一大城市,來到這個郊野。我朝目的地閒步,迂迴、徘徊、逗留,前進而更像是延宕抵達的時間。

野地裡,花都開好了。

創作の森俯瞰湯涌溫泉區。(圖:王盛弘攝)

行過北尾翁之像,田埂旁有一叢杜鵑,地面落花狼藉如泣血,當它盛開時是何等光景啊。啊,大自然是不等人的——六月到金澤,知道是趕不上水芭蕉花季了,但仍期待著兼六園的花菖蒲,沒想到為了避開中旬的百萬石大慶典觀光人潮,因此來遲了。園丁是盡責的品管人員,花葉一有敗象便毫不留情刈去,偌大兼六園只剩一片綠意單調,雖也瞥見三三兩兩花菖蒲臨流自照,但因過分光潔而樣品屋、食品模型化,失去新生與老死參差對映,失去了時間感、季節感。

卻在徒步前往溫泉區途中,乍然發現一片山坡地上,有紫色花菖蒲三五叢夾雜在白色海芋、橙色萱花和不知名野草花裡照眼而來。我拾步而上,花間草叢中探看,看見一枝海芋裡藏躲著一隻扁扁的綠色小青蛙,卡哇伊——造物主,也讓我化身為一隻小青蛙,讓我坐擁一山碧綠吧。

我蹲下身來,凝神聞嗅泥土、青草、花朵的氣味,等待著它們帶給我的訊息逐漸顯影。腦際不自覺又冒出了,「木末芙蓉花,山中發紅萼;澗戶寂無人,紛紛開且落」,我最喜讀愛念的一首詩。寂寂無人的山中,樹梢一朵芙蓉花,它發花苞了,它盛開了,它凋零了,一切依照時令的節奏,怡然自得其樂;它並不在乎有沒有人欣賞,說到底,它並不為了人而美麗。

竹久夢二紀念館內玻璃花窗。(圖:王盛弘攝)

我嚮往這樣的境界,生命的追求以內在的圓滿為滿足,不假外求,比如寫作,是為了餵養內心底對藝術創造的飢餓感,毋須迎合市場胃口、評論者口味。然而我生活於市井、世俗之中,卻有著諸多執著。我有虛榮感,我有得失心,我不掩飾,更不矯情視虛榮與得失為罪惡,但我有更深的嚮往:那株自開自落的芙蓉花,不為誰而美麗。

有一回,一本雜誌採訪我,要我談「慢活」,我竟貿貿然答應了。採訪約在咖啡館進行,沒想到碰上餐後時分,嘈雜不堪,不知怎麼地我的話越說越快,像顆真空中旋轉的陀螺緩不下速度來,幾度我自己打斷,抱歉地說「對不起我也不知道為什麼話越說越快越說越快」。這些年的生活大抵就是如此,不由自主地,繞著一個執著,過無法止歇的真空中的陀螺團團轉的生活。

但也由於這次採訪,我思索了何謂「慢活」。我的想法很簡單,慢活並非拖拖拉拉慢吞吞,而是尊重並遵循事物的內在節奏,自泰勒化生產線的效率要求中鬆綁,讓果子在樹上受命於太陽而成熟,讓花朵在枝梢聽任自然而結苞而開放而掉落而結籽,讓文章不必因為截稿在即而匆遽交出,讓一杯渾濁的水慢慢沉澱,沉於底部的是沃泥,浮於頂端的一片清澈。

海芋花杯裡的小青蛙。(圖:王盛弘攝)

然而在這個十倍速時代,要慢慢來,最快的途徑卻只能是幻想了。

路還在前方,休息夠了就該啟程,蹲伏於野花菖蒲前的我打算站起,卻發現猛一用力而彈跳至空中,俯瞰地面積水裡劃過一隻扁扁的綠色小怪物倒影,緊接著噗通一響,我跌進那朵蹲著小青蛙的海芋花杯裡,而牠順勢往上躍起,完美落地時已變身為一名大叔。大叔鬆一口氣地朝我促狹一笑,說:再見再見,差點趕不上飛機啦,等下一個滿腦子幻想的人來了,就換你被解救了,不會等太久的,這樣的人總是很多。

大叔轉身,加快腳步離去,我急喊他,求他不要留我一個人在這荒郊野地裡,冒出喉頭的,卻只有嘓嘓、嘓嘓,這聽來不知多麼富有野趣的天籟。

延伸閱讀:

本文摘自《花都開好了》, 王盛弘 著,馬可孛羅文化出版。